丰富多彩琳琅满目的日本殡葬展

东京的ENDING产业展(中国人称之为东京殡葬展)非常阳光,充满了活力。我们不仅看到优雅精致的木制祭坛、美丽芬芳的鲜花祭坛、时尚温馨的棺材、可爱而富有个性的骨灰坛、豪华舒适的灵车、以及很多我们想象力虽然不及但看到后也还能认出的不少精美可爱的殡葬用品,而且还看到了一些异常精美可爱但不知是用来做什么的物品。

我因为在日本生活了25年,其中22年是在殡葬界工作,对日本的殡葬文化比较熟悉(我于2009年考取了日本石材协会的墓碑二级监督的资质——应该是持有这个资质的唯一的华人,我还是日本葬送文化学会的唯一的华人会员),今天我来给大家简单说明一下日本比较前卫的一种殡葬方法——“手元供养”。

东京殡葬展上的“手元供养”组合

日本深受佛教的影响,而佛教徒去世后大都是火葬。日本在明治维新时虽然也由于民族主义情结发生过由抵制佛教而禁止火葬的国家政策,但终因国土狭窄而且国民们早已习惯于火葬,不得人心的禁止火葬令因执行不下去而不得不废除。现在日本的火化率已高达99.9%。

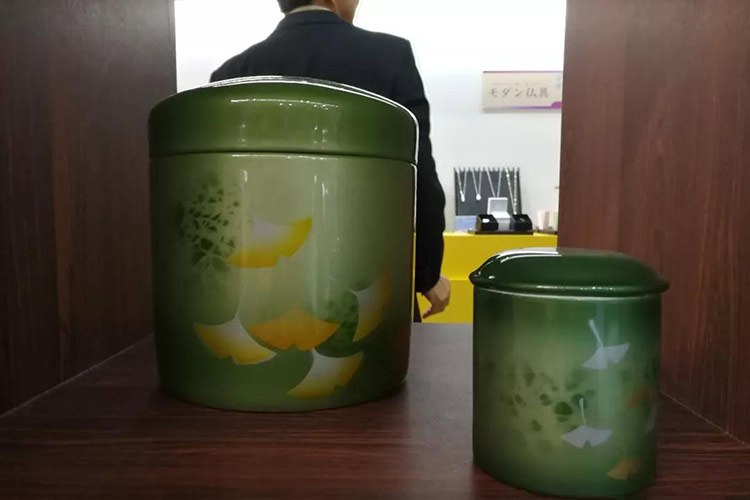

东京博善四目斋场的火化炉入口

日本人对骨灰的收殓也因地区不同而不同。以东京为中心的关东地区收殓全部骨灰,所以关东的骨灰坛就比较大;而以京都、大阪为中心的关西地区只收殓部分骨灰(主要是喉骨、头盖骨,其余的……就悄悄地处理掉了),所以关西的骨灰坛就比较小。

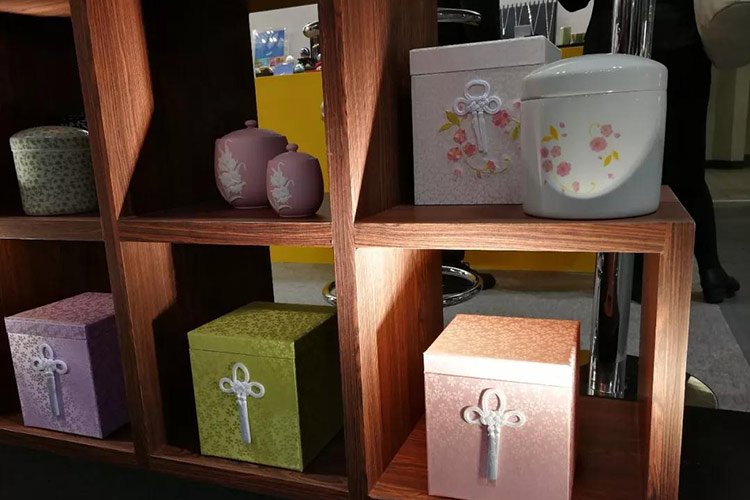

2018年在大阪举行的关西殡葬展骨灰坛琳琅满目

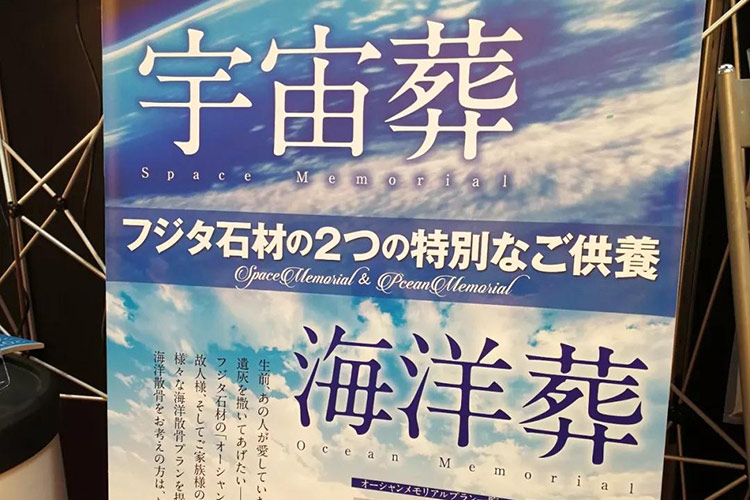

不管关东关西,日本人骨灰的安置方法大致可以分为两大类:大部分都还是埋葬在坟墓中,他们也称之为“入土为安”;但也有一部分是永久存放在各种各样的“纳骨堂”——这种方法似乎在增多,特别是一种类似立体停车场式的刷卡式纳骨堂近年非常受欢迎。当然,现在也有一小部分人开始采用不保留骨灰的“海洋葬”、“宇宙葬”和“树木葬”(树木葬有保留骨灰的,也有不保留骨灰的)等。

藤田石材的两个浪漫的葬法

日本的“树木葬”并非政府呼吁而是民间自发的

“手元供养”并非与坟墓、纳骨堂、或者“海洋葬”、“宇宙葬”、“树木葬”等相提并论的独立葬法,而是依附于坟墓等某种葬法的一种辅助供养手段。具体做法是将大部分骨灰埋葬、或是存放于纳骨堂,只取出一点点骨灰放在精美的容器内,放在家里供养。这样一来不用到墓地去就可以在家祭祀亲人了。

各种各样的“手元供养”精美简约有传统元素而时尚

对于中国人来说这里面可能会产生几个问题:第一,从宗教或者生死观上看分骨(把骨灰分成若干份)是否可以?第二,将骨灰放在家中法律上有没有问题?第三,将骨灰放在家中心理感受会如何?

我们先来看第一个问题“分骨”。试想如果是土葬——准确地说是遗体葬,“分尸”绝对是不行的。只有商鞅或者关羽那样的横死者才被分尸。但是遗体变成骨灰就不一样了。骨灰分开埋葬或者保存是没有那种破坏遗体的惨烈感的,剩下只是一个心理习惯的问题。记得当年传说电影演员赵丹去世时留下遗言,说希望把他骨灰的一半葬到日本。不满二十岁的我感到两个困惑:一是一个人的骨灰分葬在两个地方合适吗?二是干嘛要葬到日本?不过也很奇怪,早在1976年周恩来总理的骨灰就根据他的遗言撒到了祖国的江河大地,包括我在内的全国人民都并无半点不适感,只感到他的人格的伟大!再后来我还知道释迦摩尼去世后也是火化,人们将他的舍利子分葬在世界各地……看来同样的事要看谁去做,也要看什么时候去做。“分骨”,伟人做无论是两千多年前还是几十年前都是伟人之壮举,凡人做呢?少见时会多怪,但只要大家都习惯了,也就没什么了。

西安法门寺供奉着佛指舍利

第二个问题是法律问题。日本是比较成熟的法制国家,早在1948年就出台了一部《关于墓地、埋葬等的法律》(简称《墓埋法》)。可是该法律并没有细化到关于是否可以在家里保存一点点骨灰的地步,而法制国家的一个特点就是凡法律没有明确禁止的事就是可以做的。当然还有个“不可违反公共良俗”的附加条件。那么就看你做得如何,是否能得到大多数人的认可了。实际上这也就是第三个问题——心理感受问题。

每个民族、甚至每个人的生死观都不一样。藏族人的天葬我们汉族人就很难接受。现在农村很多地区的人们对火葬有强烈的抵制,甚至还发生了有老人为了能够土葬而赶在可以土葬时期自杀的极端行为。可能会有很多中国人认为汉民族自古以来就是土葬——“入土为安”,其实并非如此。武松的哥哥武大郎就是火葬,周围的人们怀疑到潘金莲的奸情但对火葬本身并无违和感。武松回来后,怀疑的是哥哥的死因,对于火葬本身却并无半点异议。可见那个时代火葬已经很普及了。

日本人虽然深受中国儒教的影响,但在生死观上还是和中国人有很大区别的。今天我们只说骨灰。从前我看过两部描写黑社会的电影,其中有黑社会的头子去世后,他的太太为了表示对他的忠贞而当众将他的部分骨灰冲水喝下去的场面。我个人是非常不适的。我问过其他日本人的感受,答曰“那是黑社会干的,普通人才不呢!”不过,即使那是黑社会,也应该是“盗亦有道”,我觉得日本人也还是比中国人在生死观方面超前得很多。喝骨灰固然很恶心,但同样是这个民族,后来引进了瑞典的骨灰钻石(用来做项链或戒指),又研制出精美的“手元供养”,感觉就大不一样了。

这个不是用骨灰做成的钻石项链,是可以放入少许骨灰的项链

其实,日本的“手元供养”是和佛龛有关的。佛龛(日语叫佛坛),摆在家里供奉着佛像和逝去的亲人的牌位(日语叫位牌)。据说日本人大约有80%的人信佛,虽然不像西方基督教徒和中东伊斯兰教徒那样笃信宗教,但大部分日本人还是对超自然的力量有所敬畏,同时对于佛教的仪式比较接受的。估计日本人一半以上的家庭都有佛龛,特别是家里亲人去世之后,大都要买佛龛,既为敬佛,也是为了祭祀逝去的亲人。甚至日本人干脆就说“人死成佛”比如你去购买墓地,墓地的工作人员大都会很礼貌地问:“您家已经有佛了吗?”——这句话翻译成白话就是:“人已经去世了吗?”

东京殡葬展上展示的日式佛龛

和中国的城市地区一样,日本人去世后第三天火化,如果还没有在生前购买墓地(或骨灰堂),那么骨灰就或者暂存在寺院(有自己所归属的“菩提寺”的人大都如此),或者暂放在家中佛龛。但不会长久,等到七七四十九天后一般还是会埋葬的,谁也不会长期将完整的骨灰存放在家中——即使再是亲人,时间长了也会不适。可以说,佛龛只是安放佛像和亲人排位的空间。

北海道某寺院里安放的骨灰坛

大约是二十五六年前吧,我在日本的石材(主要指墓碑)展览会上第一次看到“手元供养”,感觉令人耳目一新。任何一种创新都有其深刻的社会背景。1990年也就是我刚刚到日本那一年,日本的泡沫经济破灭,经济高度成长期结束,曾经爆买全世界的日本人开始缩紧腰包,曾经夜夜笙歌的男男女女开始沉静下来回归家庭。正是之后这被称为“失去的二十年”,日本人淡泊明志、宁静致远。

在经济高度成长期,人们赚钱比较容易,对未来也充满信心,买东西也就舍得花钱,在殡葬方面也不例外。然而在经济萧条、社会不太安定、未来不够透明时期,人们的购买欲就会下降。所以说现在日本的死亡人口每年在递增,殡葬单价却在下降。商家为了维持销售额和利润,就必须不断地开发能够与时俱进的新产品。无论是“海洋葬”、“宇宙葬”、“树木葬”,还是“手元供养”就是在这种社会背景下应运而生的。

玫瑰园中本会长的树木葬在博览会上引人注目

不过从这近三十年来的发展来看,我个人感觉,这几项殡葬中的创新,能够成为独立葬法的“海洋葬”、“宇宙葬”、“树木葬”发展得比较快,特别是以玫瑰园为代表的“树木葬”,在竞争激烈销售不振的陵园业界,一枝独秀,经济利益非常可观。其成功的秘诀无非是小而精美价格适中(和中国的由政府主导的“树葬”有较大的区别)。其次是“海洋葬”,不仅浪漫,而且比较符合日本这个海洋国家的民族心理。经营“海洋葬”的公司蓝海礼仪的广告中日语的意思是“将骨灰撒向蓝色的大海”,英语更棒:“回到蓝色的海洋”!(东京生命文化学院将于11月16日开始的第三期培训班就会有“海洋葬”的体验)相对而言,“宇宙葬”就显得发展缓慢些,浪漫是浪漫,但既不接地气,又不回归大海,可能想到“宇宙葬”,人们就会产生一种“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇高处不胜寒”的感觉吧!

而“手元供养”可能是这几种“新生事物”中普及得最慢的。我认为其根本原因有二:一是这并非一种独立葬法——你不可能只保留那么一丁点骨灰而将大部分骨灰扔掉;二是人们对家里存放骨灰这种有点极端的“爱的方法”还是心理有所抵制的吧!

我们还可以参考另一种终极的“手元供养”——将骨灰制成钻石,再制成项链或者戒指戴在身上。这项瑞典的发明在全世界很多国家都有代理,在日本也有,但是业绩并不理想。不知是因为心理因素还是因为价格因素---最少也要人民币2万元。

在处于社会转型期的中国,殡仪还被政府所垄断,墓葬处于半垄断状态,人们的意识也还因为受到各种社会因素的影响,处于对殡葬理解的初级阶段,对于“手元供养”可能还没有概念。不过,在上海,已经有先行者迈出了大大的一步——用骨灰提炼的“生命晶石”。这种使人联想到舍利子的结晶体,虽然不如钻石那么坚硬晶莹灿烂,但价格非常便宜做工精美,无论是用来埋葬还是作为“手元供养”,都不失为一种性价比很高的选择。(完)(文章转自公众号:星之光设计,版权归原作者所有)